今回は、こちら

渋谷の名前の由来となる神社 金王八幡宮をご紹介します 渋谷駅から徒歩15分程度、見えている鳥居(西参道)を通り過ぎた先が正面鳥居です

御祭神 応神天皇

由緒 創建と渋谷氏の由来

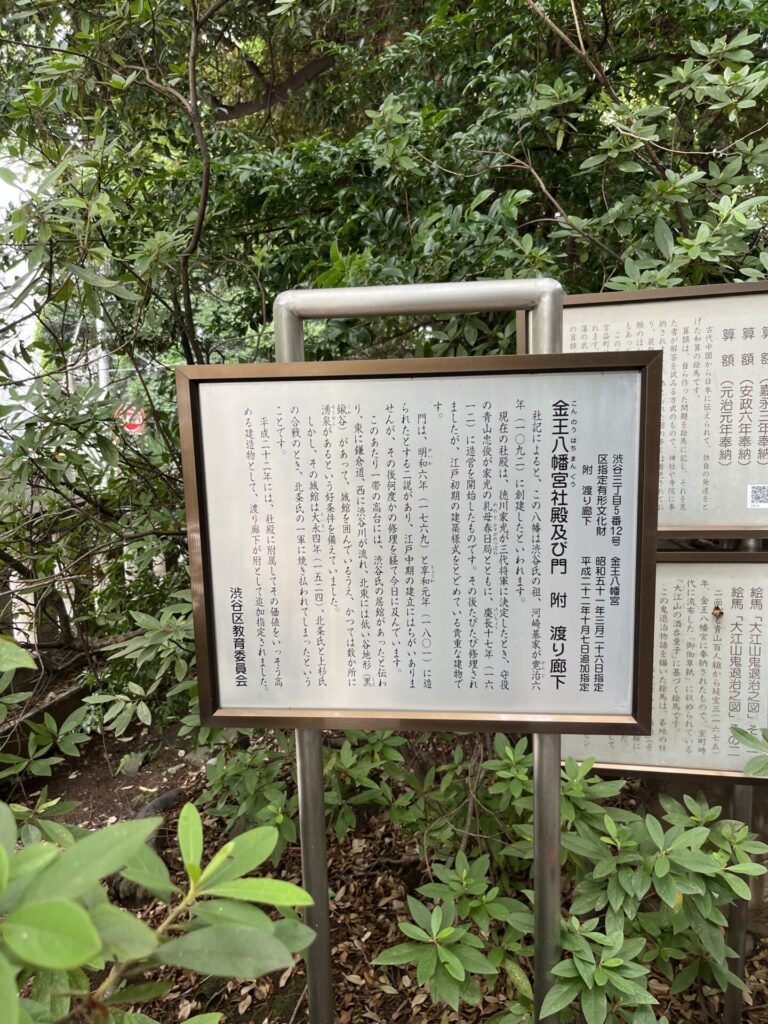

- 寛治6年(1092年):渋谷氏の祖である河崎基家(後に渋谷重家)によって創建されたと伝えられています 当初は「渋谷八幡」と呼ばれていました

- 渋谷の地名の発祥:基家の子である重家が、禁裏(御所)で賊を退治した功績により、堀河天皇から「渋谷」の姓を賜りました 重家はこの八幡宮を中心に館を構え、ここが渋谷城となり、現在の渋谷の地名の発祥とも言われています

こちらが、正面鳥居です 立派な石柱に社号が書いてあります

後ろを振り返ると鳥居が、この鳥居はニの鳥居になります

木々が生い茂り涼しげです 境内に入ってみます

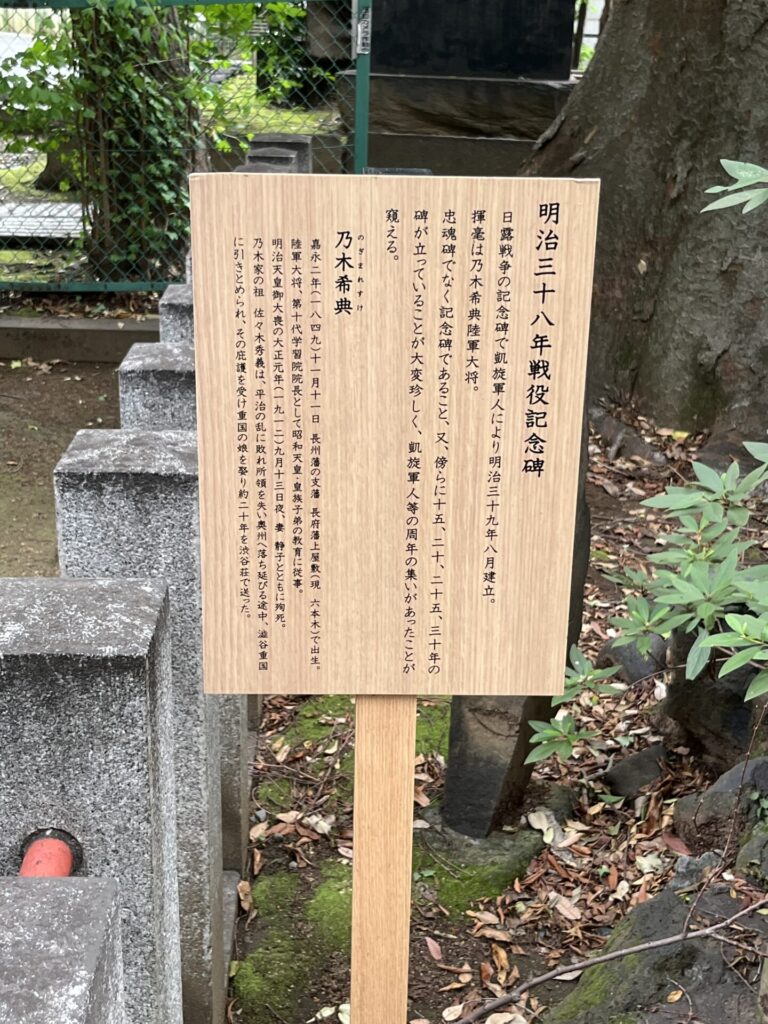

乃木希典陸軍大将の記念碑、歴史的に大変珍しいです

朱塗りの門をくぐります

左にすぐ手水舎 センサーで水がでます ひしゃくはありません

右側は、古木

年月を重ねて真ん中が空洞になっていますね

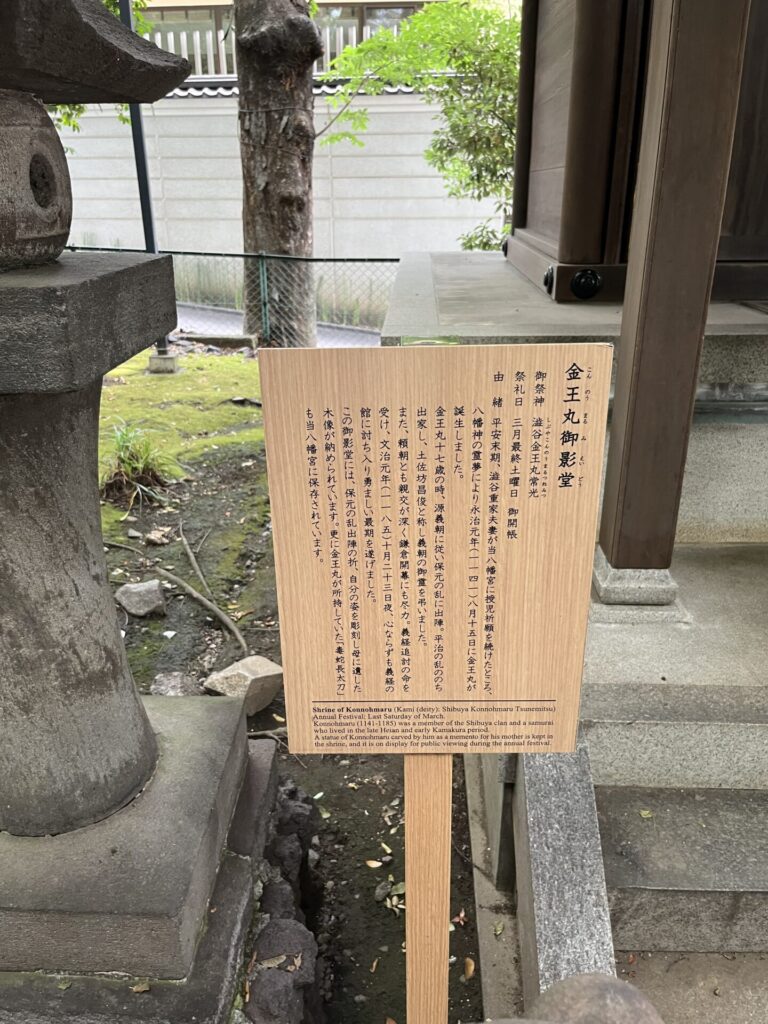

古木をぐるっと回るように行くと、金王丸御影堂があります

御祭神 澁谷金王丸常光

「金王」の名の由来

- 重家とその妻が子宝に恵まれず、この八幡宮に祈願を重ねていました すると、妻の胎内に金剛夜叉明王が宿る夢を見て、見事に男の子を授かりました

- この子が金剛夜叉明王の化身であると確信し、「金王丸」と名付けられました。この金王丸の名声により、神社も「金王八幡宮」と称されるようになったとされています

- 金王丸(後の土佐坊昌俊)は、源義朝・頼朝に仕え、武勇に優れた人物として知られています

江戸中期の歴史ある狛犬がお出迎えです 口を開けた狛犬の舌が見えるのが珍しいです

あらためまして、拝殿に向かいます おや 参道に茅の輪が設置されていました 八の字に三回くぐります

どっしりとした江戸流れの狛犬で、たてがみや尾が流れるように美しいのが特徴です

拝殿をお詣りします

後ろにビルが見えますね 渋谷駅にほど近いのに、静寂が訪れ凛とした空気に包まれます✨

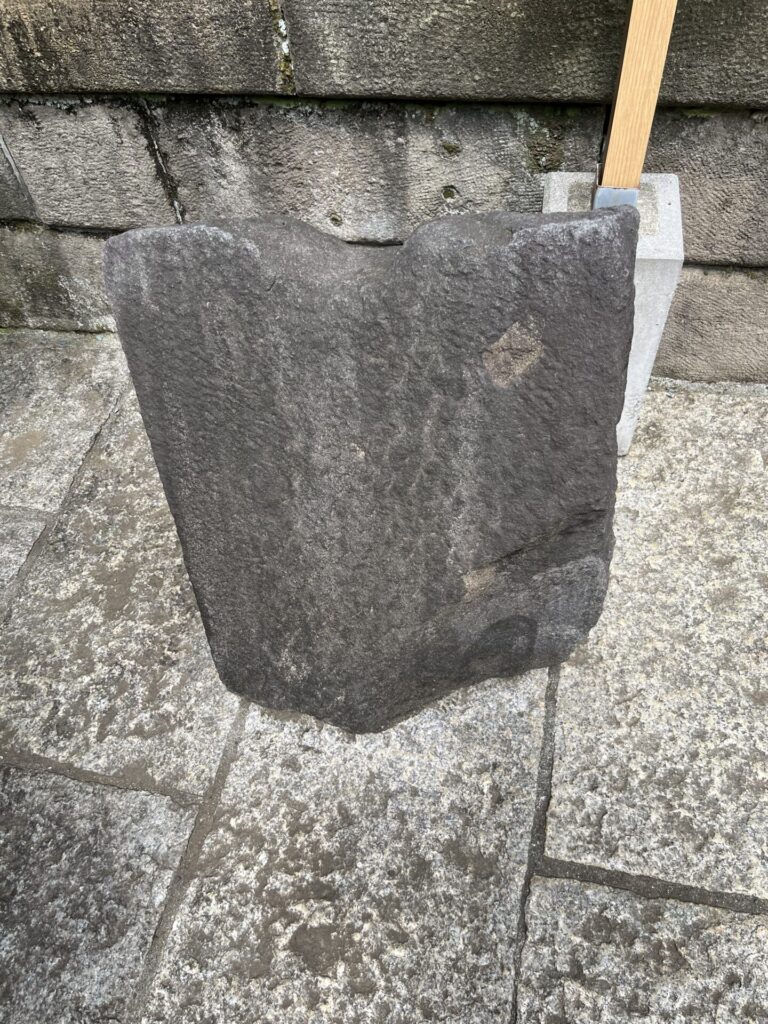

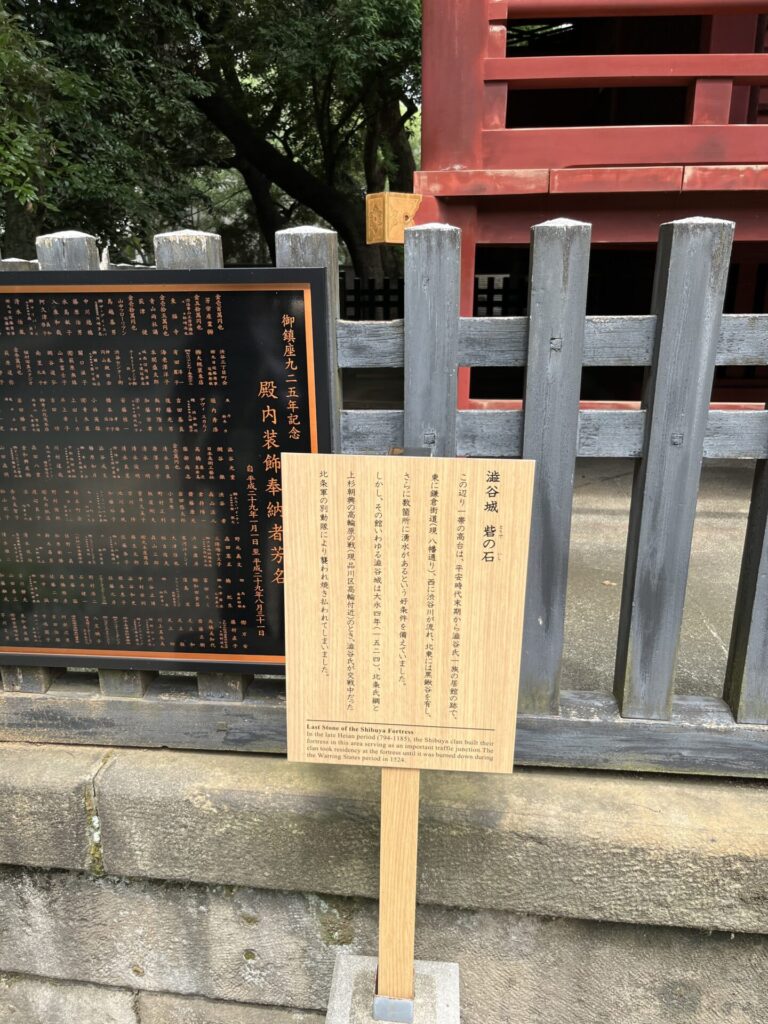

渋谷城 砦の石 この辺一帯の高台は、平安時代末期から澁谷氏一族の居館の跡で、東に鎌倉街道、西に渋谷川が流れ、北東には黒鍬谷を有し、さらに数箇所に湧水があるという好条件を備えていました

しかし、その館いわゆる澁谷城は大永四年、北条氏綱と上杉朝典の高輪原の戦のとき、澁谷氏が交戦中だった北条軍の別働隊により襲われ焼き払われてしまいました

神楽殿 お祭りでは、お神楽をするのでしょうか

続きまして、境内社の玉造稲荷神社にご挨拶

渋谷も明治の頃まで稲作が盛んで、信仰集めていました

最後は御嶽神社をお詣りします

御祭神の日本武尊は、古来より武道の守護神として崇められ、この地が、武門の誉高き澁谷氏の居城であったことから、ここに祀られたと考えられます また、社前の狛犬一対と西参道の鳥居はかつて実践女子学園の校内にあった香雪神社より大東亜戦争後移設したものです

大都会なのに、立派な木々が生えてます いい気(木)が流れてます😄

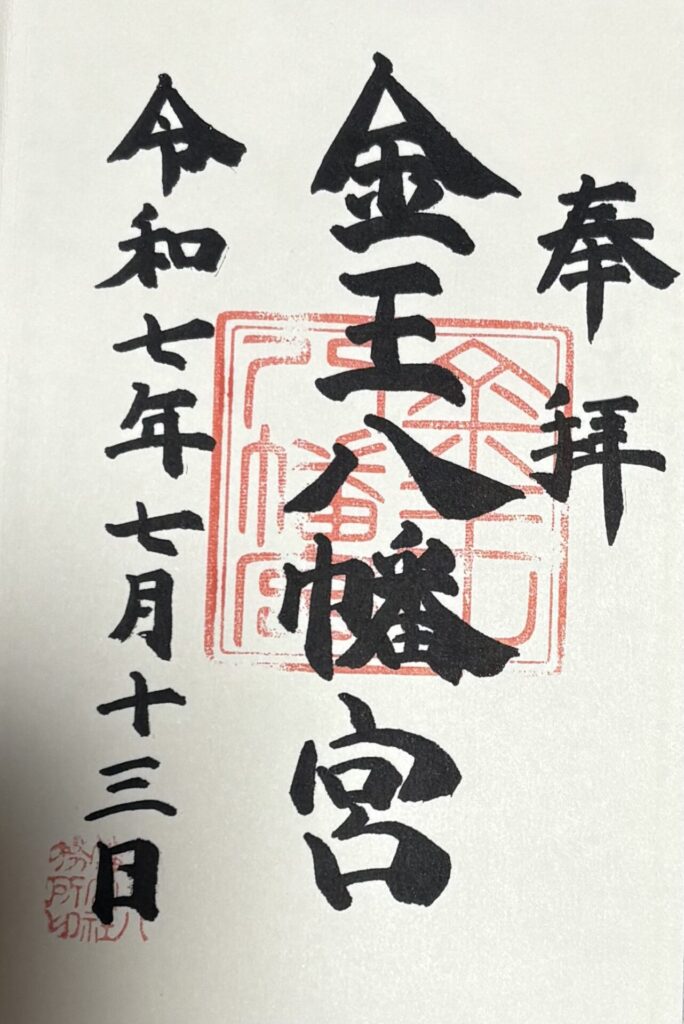

社殿向かって右が社務所です 古札納所 お札、お守り授与所 御朱印もこちらです

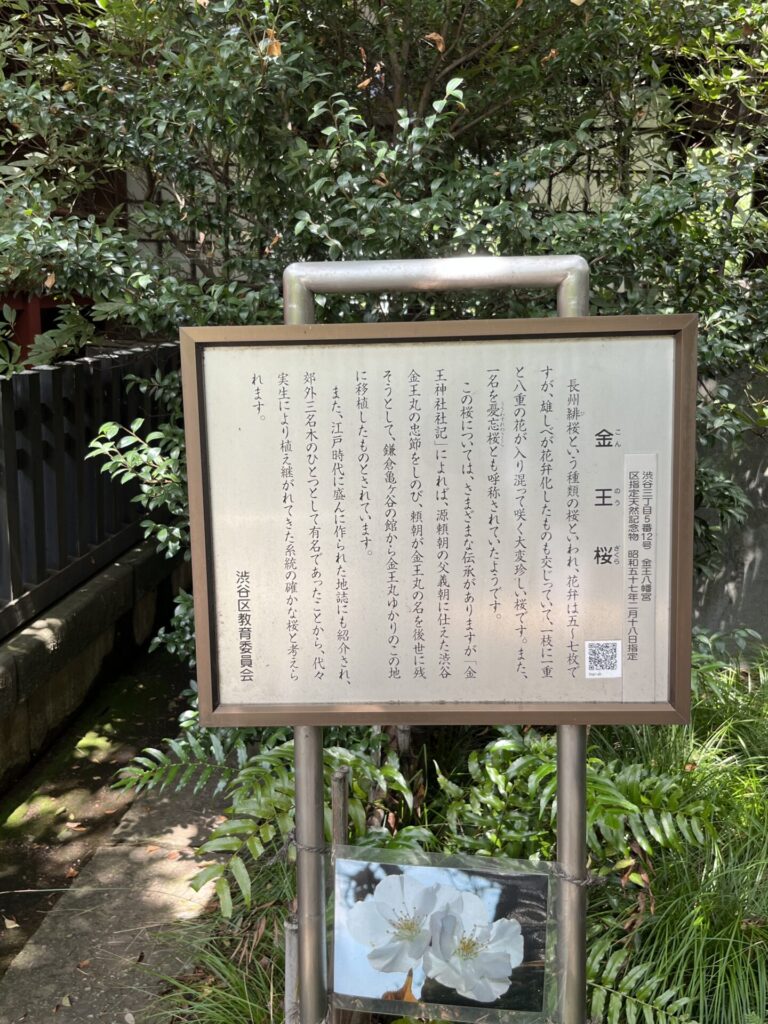

金王桜

- 一枝に一重と八重が混ざって咲く珍しい桜です。源頼朝が金王丸の名を後世に伝えることを厳命し、鎌倉の館より移植されたもので、渋谷区指定天然記念物となっています

青空に緑と社殿が映えます📷

宝物館を見学 お神輿が展示してありました

この辺で、金王八幡宮を後にします

正面参道を、一の鳥居へ歩きます

黒塗りの鳥居 大きいですね 車道を跨いでいます

最後までご覧いただきありがとうございました😊 渋谷の歴史に触れ、もっと渋谷が親近感湧きました😄 次回もよろしくお願いします🥺

⿻*⌖.:˚◌˳˚⌖ ⿻*⌖.:˚◌˳˚⌖ ⿻*⌖.:˚◌˳˚⌖

【所在地】

東京都渋谷区渋谷3丁目5−12

【アクセス】

JR・東京メトロ・東急東横線・田園都市線・京王井の頭線

「渋谷駅」出口C1より徒歩5分(渋谷警察署裏)

【ホームページ】

http://konno-hachimangu.jp